明治大正時代のブック・クロスは、殆どウィンターボトム社(イギリス)、ヤコビ社(ドイツ)、パンクロフト社(アメリカ)等からの輸入品で賄われていたが、第一次大戦の影響で輸入が閉ざされ、大正八年にブック・クロスメーカーとして東洋クロス、日本クロス工業の二社が創立する。

当時の様子を『ダイニック70年史』(1990年)から引用させてもらおう。

「円本の企画を耳にすると、三次は機敏に動いた。すぐに改造社にでかけ、社長の山本実彦をたずねている。改造社では全集の装幀用クロスは輸入品ときめていた。日本クロスがブック・バインディング・クロス国産化に成功したといっても、出版市場ではまだそれほど評価されてはいなかった。教科書やノートの背貼り、あるいは帳簿の一部に使用されていたにすぎなかったのである。改造社が社運をかけた〈円本〉に輸入品の採用を決めたのは当然だったろう。

〈ぜひとも、わが社のクロスを使っていただけませんか!〉

三次にはそれなりに成算があった。

〈キミ、予約注文がもう何万とあるんだ。国産ものは色がハゲたり、キズがついたりするというからね。もし、そんなことにでもなったら、とりかえしがつかんのだよ。輸入物なら安心だが……〉

山本にしてみれば、本の顔ともいうべき装幀材料に不安があるものを使いたくなかったのだろう。

〈そんなことは、一度でも使ってから言ってくださいよ。だいじょうぶです。〉

〈でもねえ……〉

〈ぜひとも、国産品を……。国産品奨励は、わが国政府の方針でもありますぞ〉

三次はん持ち前の押しの強さで、押に押したのである。

〈こんどの企画は五百や千というようなケチな数ではない。何万、いや何十万になるかもしれん。納期はだいじょうぶかね〉

山本は〈ちっぽけな町工場では無理だ〉とあざわらっていた。

〈わかっております。一度、お引き受けしたからには、いかなることがあっても、ごめいわくはかけません〉

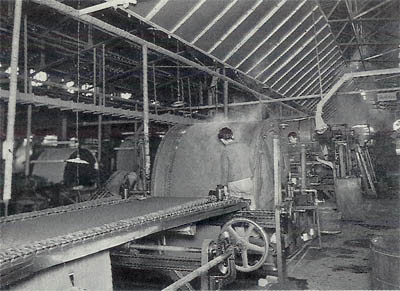

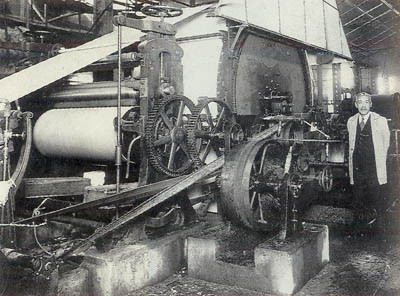

そのころ日本クロスには、まだ完全ではなかったが、〈連結機〉と呼ばれる連結塗装システムができあがっていたのである。」

クロス装造機の前に立つ日本クロス工業社長・坂部三次、昭和6年頃

当初は小学校の出席簿や大学ノートの背等にみられるような黒一色の雲形模様のみで、教科書や帳簿の背布に使われる程度だったが、関税引き上げや関東大震災需要で売り上げを伸ばす。国内市場における輸入品との構成比が五分になるのは十二年に完成したビスコースクロス製造法が真価を発揮する十三年ごろで、十四年には輸入量を七十四ヤード上回ったという。

円本ブームがこれらの二社をさらに後押しする。朱色の『現代日本文学全集』特装本は日本クロス工業に発注され、国産クロスを書籍に初めて採用。新潮社『世界文学全集』は創刊当初は紙装で発刊されたが、途中からデザインはそのままで東洋クロスのブック・クロスへと、ちょっと豪華に変更し、五十八万セットという驚異的な予約を獲得するのに成功した。

杉浦非水:装丁『現代日本文学全集』特装本表紙(改造社、昭和2年)表紙には図案を空押ししてあるが、写真ではわかりにくいかもしれません。

恩地孝四郎:装丁『世界文学全集』布装本表紙(新潮社、昭和2年)

新潮社『世界文学全集』が五十八万人という前代未聞の予約を獲得したため、翌年六月の第七回配本からは、対抗策としてそれまで紙装だった『現代日本文学全集』並製普及版も一冊を四一四ページに増加、月報をそえ、国産布装、ジャケット付き箱入りになった。

輸入に頼っていた装丁用クロスは第一次世界大戦の勃発と共に途絶したため、国産ブッククロスは競って採用されるようになり『講談全集』(講談社)、『明治大正文学全集』(春陽堂)をはじめとしてブック・クロスを採用する全集が急増した。こうして次々に発刊された全集は三百数十種におよび、国産クロスは生産量・品質ともに著しい進歩を遂げ、輸入クロスを完全に凌駕する。

『現代日本文学全集』普及本は第七回配本『夏目漱石集』から、それまで紙装だったが、白木綿装の地券紙本(辞書などのように薄いボール紙を表紙の芯に使ったもの)と呼ばれる上製本に変わった。オレンジ色の「特製・布装美装」の特装本も同時に刊行されているのに、普及版も上製本にしてしまった。『世界文学全集』の時とは違って、内容が『現代日本文学全集』とほぼ重なる春陽堂『明治大正文学全集』は、同じような企画でありながら、四六判布装上製本で発刊されるという、ある意味、挑戦状を突きつけられ、対抗上ランクアップせざるを得なかったのだろう。

ともあれ肝心なのは、この『現代日本文学全集』第七回配本が「夏目漱石集」だということだ。その後につづく「永井荷風集」「徳富蘇峰集」「森鴎外集」などをみて、「夏目漱石集」の発行順位が妥当であったかどうか? 私には「文壇力学」の知識が無いので判断できないが、社主・山本の「社内力学」が大いに働いて、装幀が変るこのチャンスに、第一回配本に夏目漱石集をもってこれなかった山本は、布製に生まれ変わる際には是が非でも「夏目漱石集」を一番目に持ってきたい、という思いがあったのではないだろうか。火の車の台所を抱え、こんな暢気な事を考えている余裕はなかったかな?